葬儀に纏わる情報をお届けししくらセレモニーの社長ブログ

【お盆の準備について】精霊棚 飾り方について

2024.06.17葬儀の知識

こんばんは。お盆のお問い合わせをいただきましたので過去記事から再アップします。

精霊棚について

「精霊棚(しょうりょうだな)」についてご紹介します。(※すべての写真は圓教寺さまより頂きました)

古来お盆には各家庭で「精霊棚」をしつらえてご先祖さまをお迎えしてきました。「精霊棚」は盆棚とも言われお位牌を安置してお供えをする棚でご先祖様を敬う心が込められています。

ご自宅に飾る精霊棚の準備について

居間やお仏壇の前に小さな机などで棚を設置します。

ご先祖さまの道案内となるよう灯明の代わりに棚の四隅や仏壇の両側に図①「笹竹」を立て上部に縄を張って「ほおずき」を飾ります。笹竹に張られた縄から内は「この中にご先祖さまが来られる」という結界を表します。

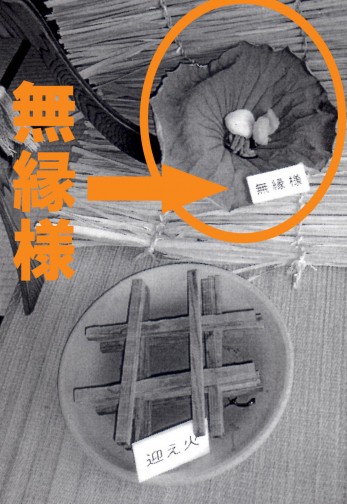

棚に図③「真菰(まこも)」を敷きます。真菰は聖なる草・癒しの草として扱われるものです。

その棚に図②「お供物」、図④「溝萩(みそはぎ)」、図⑤「水の子」、図⑥「キュウリの馬とナスの牛」、そうめん、お団子、故人の好きだったものをお供えします。

図⑤「水の子」とはナスやキュウリを賽の目に切ったものと洗米を混ぜて蓮の葉の上に盛りつけたものです。これは百八つの煩悩にたとえられています。そして灑水盤(蓮の葉)に入れてある水を図④「溝萩」に含ませて水の子に注ぎます。これは煩悩を鎮めるためだと言われております。

また先祖さまの乗り物として図⑥「キュウリで作った馬とナスで作った牛」があります。馬には少しでも早く帰ってきてもらいたい、牛にはゆっくりとお帰り下さいという願いが込められています。

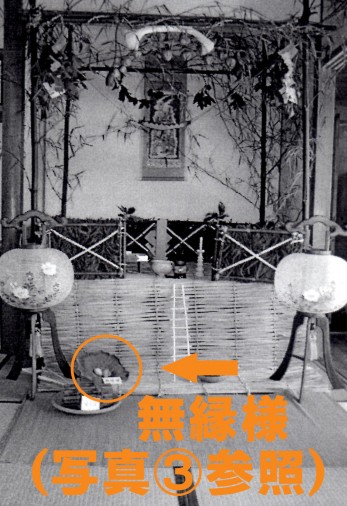

【写真①】精霊棚の一例

ご本尊やお位牌も安置されていますね。両脇に提灯が飾られています。

「無縁様」は下記写真③をご覧下さい。

【写真②】 はしごが掛かっていますね。これは苧殼(おがら)でできており精霊棚にご先祖様が上る道具であるともこの世とあの世とを結ぶ道具であるとも言われています。

苧殼とは麻の茎の皮を剥ぎ取ったもので迎え火や送り火の焚き物としても用いられます。

【写真③】命日から四十九日の間に故人さまが次に生まれ変わる世界(来世)が決まるとされています。

来世とは天界、人間界、修羅界(しゅら)、畜生界(ちくしょう)、餓鬼界(がき)、地獄界の六道(ろくどう)のことです。

六道に四聖(声聞界・縁覚界・菩薩界・仏界)を付加して十界(じっかい)といいます。

餓鬼とは俗にいう生前の悪行によって亡者の世界に落とされた魂や無縁仏となっているような霊や魂の事を言い常に飢えと乾きに苦しんでいる者たちを指します。

「無縁様」とあるのはそういう者たちにも食べ物や飲み物などの供物を施すことで餓鬼の供養を行ないます。

お施餓鬼(施食会)という寺院の法要行事が終わるとご一緒に仏様がご自宅にお帰りになります。

仏様がご自宅にお帰りになっている間にお寺からお盆のご回向に自宅に伺って上げるお経を「棚経(たなぎょう)」といいます。棚経とよばれるのは精霊棚の「棚」からきているのですね。

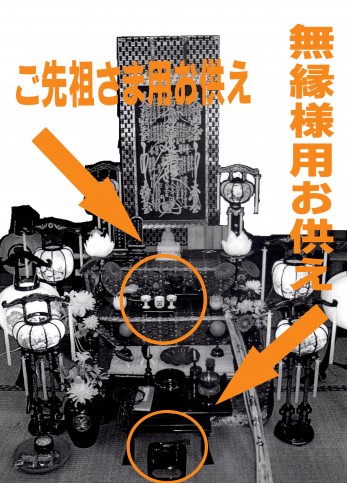

【写真④】写真をよく見るとお供えが2つあります。これはご先祖さまのお供えと無縁様用のお供えです。

遠来のお客さまをお迎えするように季節の野菜や果物、生花など新鮮なものをお供えして心を込めてご先祖さまをお迎えして供養しましょう。

カレンダー訓示は

「たかが歌で何の役に立つんだろうと思うこともありますよ。笑顔や歓声をもらうとやっぱりお役目なのかなと思うしできるだけのことをすればいいやと今では開き直りました」です。

こちらはさだまさし氏のお言葉です。私も50を過ぎて全部は出来なくても出来ることだけしていこうと思います。

![ししくらセレモニー [家族葬・人形供養のことなら]](/share/images/header-logo.png)

![文字サイズ[小]](/share/images/text-size-btn01.png)

![文字サイズ[大]](/share/images/text-size-btn02.png)

![24時間365日対応:[大和]046-289-2828](/share/images/side-yamato-tel.png)

![24時間365日対応:[横浜]045-811-2828](/share/images/side-yokohama-tel.jpg)

![24時間365日対応:[大和]046-289-2828、[横浜]045-811-2828](/share/images/footer-tel.png)